Le 10 juillet 1965, la France se dotait d’un cadre législatif révolutionnaire : la loi sur la copropriété des immeubles bâtis. Cette loi fondatrice a organisé pour la première fois de manière cohérente les règles de vie collective en immeuble, définissant les droits et devoirs de chaque copropriétaire ainsi que les modalités de gestion collective.

Soixante ans plus tard, cette législation demeure l’un des piliers incontournables du secteur immobilier français. Mais pourquoi cette loi a-t-elle si bien résisté au temps ? Comment s’est-elle adaptée aux évolutions sociétales et économiques ? Et quels défis doit-elle encore relever en 2025 ?

Une loi née pour organiser la vie collective

Dans les années 1960, la France connaît une croissance urbaine sans précédent. L’exode rural, le baby-boom et les politiques de développement urbain transforment radicalement le paysage immobilier français. Face à la multiplication des immeubles collectifs, l’absence de cadre juridique clair devient problématique. Les conflits entre voisins se multiplient, les questions de gestion commune restent floues, et l’entretien des parties communes pose des difficultés récurrentes.

C’est dans ce contexte que naît la loi du 10 juillet 1965, pour répondre à des objectifs clairs : encadrer précisément les droits et devoirs des copropriétaires, organiser la prise de décision collective, et créer le rôle essentiel du syndic. Cette législation établit notamment le principe fondamental de la distinction entre parties privatives et parties communes, pose les bases du règlement de copropriété et institue l’assemblée générale comme organe décisionnel.

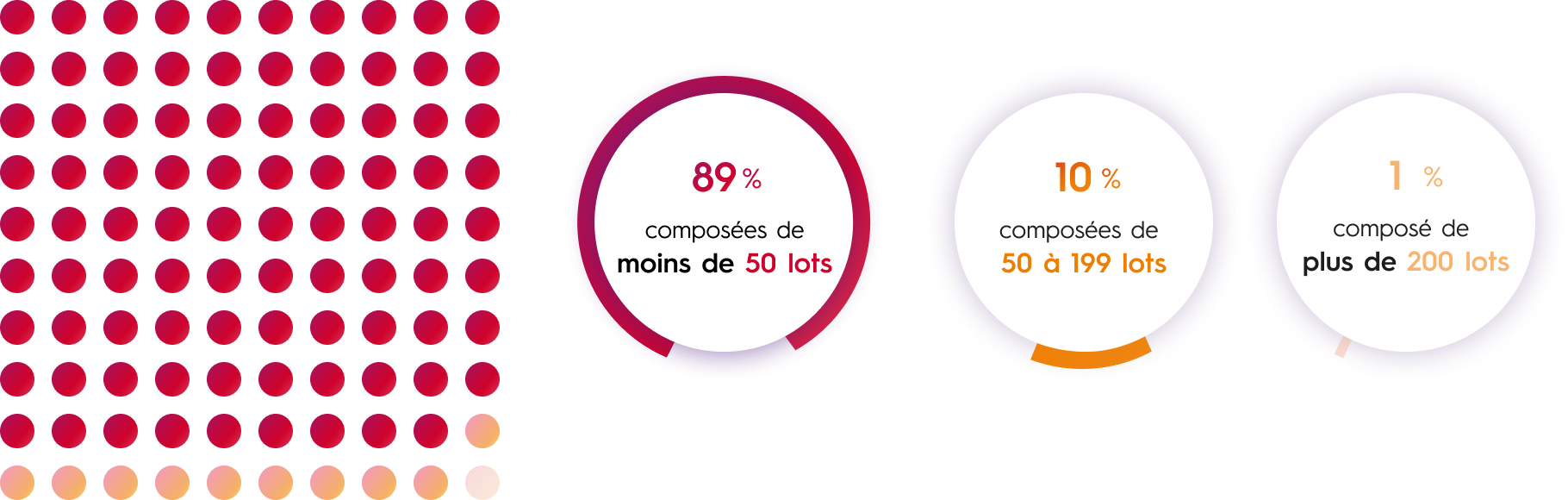

Aujourd’hui, cette vision pionnière porte ses fruits : la France compte plus de 500 000 copropriétés, dont 89 % ont moins de 50 lots, témoignant de la diversité et de la complexité du parc immobilier français.

Les grandes évolutions en 60 ans

La loi de 1965 n’est pas restée figée. Au fil des décennies, elle a connu des évolutions majeures pour s’adapter aux nouveaux enjeux.

La réforme SRU de 2000 a renforcé la transparence et la démocratie en copropriété. En 2014, la loi ALUR a marqué un tournant décisif avec l’obligation d’immatriculation des copropriétés au registre national, permettant enfin une vision statistique précise du parc.

Et plus récemment, la loi ELAN de 2018 a simplifié certaines procédures, notamment pour les petites copropriétés.

L’obligation d’immatriculation, en particulier, illustre parfaitement cette capacité d’adaptation. En créant un outil de connaissance et de suivi du parc, elle répond aux besoins modernes de pilotage des politiques publiques. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en 2024, 599 769 copropriétés sont immatriculées, soit une progression de 4,7 % en un an.

Mais ces évolutions révèlent aussi les fragilités du secteur. Le taux d’impayés moyen s’élève désormais à 11,5 %, atteignant même 16,5 % dans les plus grandes copropriétés.

Ces données, rendues visibles grâce aux réformes récentes, soulignent l’importance d’une gestion rigoureuse et professionnalisée.

Des défis toujours plus nombreux en 2025

Soixante ans après sa création, la loi de copropriété fait face à de nouveaux défis. Le vieillissement du parc immobilier français pose des questions cruciales de rénovation et de mise aux normes. Les contraintes environnementales, renforcées par les politiques de transition énergétique, obligent les copropriétés à effectuer de nouvelles dépenses d’investissement. L’inflation des charges, conjuguée à la hausse des coûts de l’énergie, met sous tension les budgets des copropriétaires.

La transition énergétique représente sans doute le défi le plus complexe. Entre les obligations réglementaires croissantes et les enjeux financiers significatifs, les copropriétés doivent naviguer dans un environnement de plus en plus contraint. Les travaux de rénovation énergétique, souvent lourds et coûteux, nécessitent une expertise technique et financière que tous les syndics ne maîtrisent pas encore parfaitement.

Comme le souligne justement Danielle Dubrac, présidente de l’UNIS : « Les 60 ans de la Copropriété coïncident avec une nouvelle donne. Ainsi, les contraintes budgétaires et environnementales du pays obligent les syndics à réinterroger les priorités de gestion de l’immeuble collectif privé, pour fournir un service performant, dans l’intérêt individuel et collectif. »

Ce que les Français savent (ou ne savent pas) de la copropriété

Paradoxalement, cette loi omniprésente dans la vie quotidienne de millions de Français reste encore mal comprise. Si 86 % des Français disent connaître le rôle du syndic, il faut noter que 14 % l’ignorent totalement – un chiffre qui peut paraître faible mais qui représente néanmoins plusieurs millions de personnes.

Cette méconnaissance partielle s’explique par la complexité croissante de la réglementation. Les réformes successives, bien que nécessaires, ont parfois ajouté des strates de complexité qui rendent la compréhension difficile pour le citoyen lambda. Entre les obligations comptables, les procédures de vote, les règles de majorité et les contraintes techniques, la copropriété est devenue un univers technique qui nécessite une véritable expertise.

Cette situation pose un véritable enjeu démocratique : comment assurer une participation éclairée des copropriétaires aux décisions qui les concernent si la réglementation reste trop opaque ?

Si ce défi demeure, il est important de souligner que la loi de 1965 a toujours su évoluer pour gagner en clarté et en accessibilité. Les réformes successives et l’intégration de nouveaux outils numériques témoignent d’une volonté constante d’accompagner les copropriétaires, en facilitant leur compréhension et leur implication. La dynamique d’adaptation continue ainsi de renforcer la démocratie au sein des copropriétés.

L’œil de l’expert : Jean-Pierre Cherel de Sopra Real Estate Software analyse l’héritage de la loi

Jean-Pierre Cherel, expert en solutions logicielles pour l’immobilier chez Sopra Real Estate Software, livre son analyse sur les 60 ans de la loi de copropriété.

Soixante ans après, la loi de copropriété de 1965 reste un remarquable modèle de stabilité législative. Alors que de nombreux textes subissent des révisions annuelles, cette loi a traversé les décennies sans modifications majeures. Sa longévité témoigne de la solidité du cadre juridique établi à l’époque et sa capacité à répondre encore aujourd’hui aux besoins du secteur.

Pour les professionnels de l’immobilier, cette pérennité représente un avantage majeur. Le caractère très normé de cette législation offre une visibilité rare. Des règles claires, des procédures établies : autant de repères qui sécurisent la gestion des copropriétés et créent un terrain favorable au développement de solutions et de processus durables – y compris sur le plan technologique.

Certes, la complexité de cette réglementation est indéniable. Le secteur de la copropriété est hautement réglementé, mais cette complexité a un véritable objectif : elle garantit une organisation rigoureuse et empêche les dérives de gestion. Les documents produits peuvent paraître abscons aux copropriétaires, mais beaucoup s’adressent avant tout aux professionnels comptables et juridiques. Cette technicité est le prix à payer pour un encadrement efficace.

Faut-il pour autant simplifier cette réglementation ? La réponse est non.

La gestion d’une copropriété implique souvent des budgets importants – plusieurs centaines de milliers d’euros dans les grandes copropriétés. Un cadre strict s’impose donc naturellement pour prévenir toute mauvaise gestion et protéger les intérêts des copropriétaires.

Si un défaut devait être identifié dans la loi de 1965, ce serait son approche uniforme. Qu’il s’agisse d’une copropriété de dix appartements ou d’un ensemble de 1500 logements, les mêmes règles s’appliquent. Cette uniformité ne reflète pas vraiment la diversité du parc immobilier français. Par exemple, depuis quelques années, seules les copropriétés de moins de 5 lots peuvent bénéficier de règles allégées.

Le numérique a récemment apporté des évolutions positives. La possibilité d’assister aux assemblées générales à distance et de voter par voie électronique représente un réel progrès pour la démocratie au sein des copropriétés. Ces nouveaux outils permettent de dépasser les contraintes horaires traditionnelles et d’encourager une implication plus large dans les décisions collectives.

Le registre numérique des copropriétés, mis en place par l’ANAH, représente également un progrès considérable. Il révolutionne la donne pour les futurs acquéreurs qui accèdent enfin, (par le biais de leur notaire), à une transparence totale sur la situation financière et la gestion des copropriétés. Un levier essentiel pour investir sans mauvaise surprise.

Chez Sopra Real Estate Software, nous avons su tirer parti de ce cadre législatif stable, pour construire des outils d’automatisation durables. Contrairement à d’autres secteurs où les évolutions constantes nécessitent des adaptations logicielles continues, la copropriété offre un environnement propice au développement d’outils utilisables sur le long terme.

Avec près de 500 000 copropriétés en France, cette législation encadre un nombre impressionnant d’entités. Soixante ans après sa création, elle continue de démontrer sa pertinence et sa capacité d’adaptation aux défis contemporains, tout en préservant les équilibres fondamentaux qu’elle avait su établir.